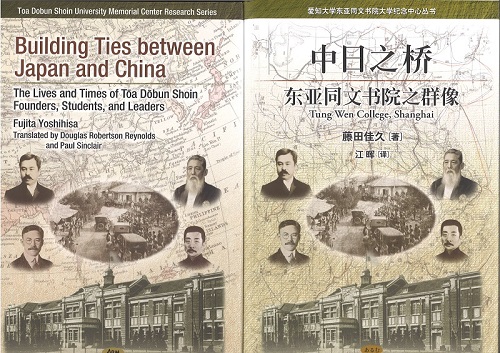

『日中に懸ける―東亜同文書院の群像―』(藤田佳久著)の英語訳本と中国語訳本が出版

・英語訳本

『Building Ties between Japan and China The Lives and Times of Tōa Dōbun Shoin Founders,Students,and Leaders』

藤田佳久[原著] Douglas Reynolds and Paul Sinclair[ 訳]

・中国語訳本

『中日之桥 东亚同文书院之群像 Tung Wen College,Shanghai』

藤田佳久[原著] 江晖[ 译]

愛知大学東亜同文書院大学記念センター・元センター長 藤田佳久

このほど筆者の上記の著書が英訳版と中文版として翻訳され刊行された。自著であるが筆者から簡単に紹介させていただく。

原著である日本語版は、2011年に、中国の辛亥革命100年目を記念して、中日新聞社が中心になり、東京新聞社と北陸中日新聞社ともタイアップした形での筆者への依頼により、同年10月以降の各夕刊紙に毎日60回にわたり連載させていただいた内容に、注や関連文献、年表などを付加し、翌2012年に単行本として中日新聞社から出版したものである。辛亥革命はそれまでの長きにわたった清朝政府が倒れ、中華民国政府が誕生し、今日の中華人民共和国へもつながっていく画期を成す事変であった。この原稿依頼を受けてから半年間の猶予があり、その間にこの連載の構想を練った。そしてその内容については、まさに1901年に上海に誕生し、その後のダイナミックな変動の中国で、ほかの外国経営の学校が廃止されていく中、1945年の終戦まで唯一外国の学校として中国に存続し、終戦直前には日本国内での分校も経て1946年に愛知県豊橋の地に継承され、旧制の愛知大学として誕生した学校史の流れを主軸として浮かび上がらせることにした。こうして東亜同文書院(以下書院)から愛知大学までを一巻にまとめた本邦初の書となった。

以下、大筋を紹介する。前述したように、辛亥革命100年記念の出版であることから、本書の幕開けは書院生が漢口での辛亥革命の真っ最中に、「大調査旅行」からの帰途、2つの班のメンバーが上流から上海へ船での帰途、漢口に入り込み、カメラを持っていたことから怪しまれ、革命軍に逮捕されてしまうところからスタートさせた。尋問で両班員が書院生だとわかると、革命軍は書院生を尊敬する態度へ一変させ、革命軍の兵士らと勝利の裸踊りで夜を過ごした。そのさい革命軍のリーダーたちと踊りながら漢詩を歌い上げる交歓をし、その実力に書院生への敬意がさらに高まった。そのあと両班員は革命軍の手で丁重に上海へ送り届けられるという極めてドラマチックな幕開けであった。この中国各地への「大旅行」の旅先でも書院生は農民たちとも交流し、各地で農民たちから書院生の訪問が歓迎された。当時、開学から10年余りではあったが、書院生たちが中国で前向きに受け入れられていたことがうかがわれる。戦後、書院は共産党中国の誕生により、イデオロギー対立の中でスパイ学校視されたりしたが、本来の書院と書院生の實相はこの辛亥革命時の書院生への評価がそのベースにあったといえる。しかも、今日になって中国政府は書院生の「大旅行」記録をはじめ、東亜同文会が戦前出版した多数の書を片っ端から複写出版している。その時代、中国側は内乱で自国の地域調査はほとんどできていなかったからである。

ではこの書院はどのように誕生し、その後の激動の日中間の中で存続したのかの展開は、それぞれの時点でその牽引力になった人物とその思想と行動に焦点を当てて話を進めた。書院に至る前史を踏まえ、書院誕生をもたらした荒尾精、近衛篤麿、根津一の三聖人、とそこから生まれた日中提携を模索した教育システムの先駆的試み、その中で、3か月以上脚だけのフィールドワークで確認した中国のみならず東南アジアや満州にまで700コースに及んだ貿易品を主とした調査は、まさに世界で最初かつ最大規模の「大調査旅行」となり、その膨大な成果を生んだ国際ビジネススクールとしての展開となったこと、そしてそこから誕生したキラ星の如きコスモポリタンとしての卒業生たちの活躍は、戦前戦後の日本経済を支えたこと。またこの書院を中心にした学校経営の母体を構築していった東亜同文会の東アジアの中で守ったリベラルな展開。そして終末期に書院生が友好すべき相手と戦わなければならなくなった不条理に至る中でも通した「自らを削り、相手をきれいにする石鹸」の書院精神、等その根幹に言及した。

以上の中での書院精神を継承発展させようと、戦後の苦難の中でGHQ の干渉にも負けず、学びの場として旧制愛知大学を初の地方都市豊橋に誕生させた本間喜一の愛大愛と学生愛、そして地域愛。さらなる愛知大学の発展を目指した奮闘の数々を描いた。それらの具体的な内容はどうぞご一読を賜れば幸いです。

なお、英訳は日中関係の近代史の著名な研究者で、“East Meet East ”の大著でも有名なアメリカのジョージア州立大学のD.R.レイノルズ博士と、カナダのレジナ大学のシンクレア博士の手で行われた。D,R,レイノルズ博士は、完成前に病に倒れ、亡くなられた。まことに残念なことであった。ご冥福を祈りたい。そのあとをレイノルズ博士がまとめ上げていただいた。感謝多々である。一方、中文訳は以前当東亜同文書院大学記念センターの研究員を務められた中国の中山大学の江暉博士がご担当いただいた。出版が遅れたことをお詫びしつつ、ここに英訳、中文訳の両訳書が完成したことに感謝し、訳者の諸先生方には厚くお礼申し上げる。これにより、東亜同文書院の理解が国際的にも広がることを願っている。

なお、日本版は中日新聞社刊、1238円。英訳、中文訳版は両方とも、あるむ刊(名古屋)、各3000円。