2018年8月23日

内蒙古大学と愛知大学の学術交流10周年記念式典・記念シンポジウムを開催しました

2018年8月17日(金)に内蒙古大学と愛知大学の学術交流10周年記念式典・記念シンポジウムを内蒙古大学経済管理学院にて開催いたしました。

10周年記念式典では、内蒙古大学の陳国慶学長、愛知大学の川井伸一学長が挨拶を行い、10年間を振り返ることでこれまでの連携によってもたらされた成果を確認しながら、今後の発展への期待が述べられました。その後、両大学の国際交流責任者・研究機構代表者が挨拶を行いました。

記念シンポジウムでは午前の基調講演として、愛知大学三遠南信地域連携研究センターの戸田敏行センター長による「越境地域政策の日本の状況~越境組織と基礎自治体政策から~」と内蒙古大学経済管理学院の銭貴霞副院長による「中国・モンゴル・ロシアの辺境貿易と包容性成長に関する研究」を行いました。 午後の研究成果発表会では、内蒙古大学経済管理学院の張启鋒管理科学系主任、暁敏講師、愛知大学三遠南信地域連携研究センターの蒋湧教授、小川勇樹助教、鈴木伴季研究員らが発表を行いました。 その後は、愛知大学三遠南信地域連携研究センターの初代センター長である佐藤元彦教授と内蒙古大学校長助理の郭暁川教授の総括によって終了し、両大学の連携がより強固になったシンポジウムとなりました。

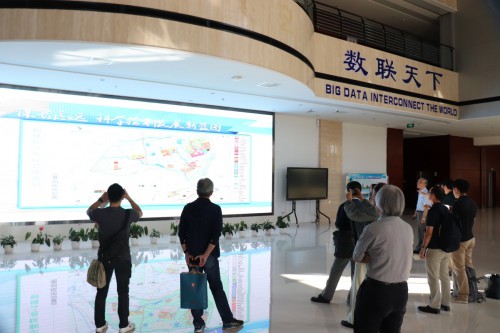

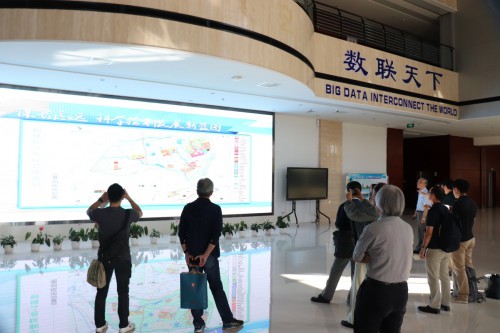

8月18、19日には両大学関係者らで和林格尓新区管理委員会や内モンゴル自治区内の企業を複数視察しました。

記念式典の様子

陳国慶学長による挨拶

川井伸一学長による挨拶

戸田敏行センター長による基調講演

銭貴霞副院長による基調講演

研究成果発表会の様子(蒋湧教授)

研究成果発表会の様子(張启鋒管理科学系主任)

研究成果発表会の様子(小川勇樹助教)

研究成果発表会の様子(鈴木伴季研究員)

研究成果発表会の様子(暁敏講師)

関係者集合写真

和林格尓新区管理委員会への視察の様子

和林格尓新区管理委員会への視察の様子

企業視察の様子

2018年2月16日

2017年度越境地域政策研究フォーラムを開催しました

2018年2月10日 (土)に 5回目となる2017年度「越境地域政策研究フォーラム」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

午前は柴崎亮介先生(東京大学空間情報科学研究センター)を迎えて「地域マネジメントと空間情報」のタイトルで基調講演をいただくとともに,4名のパネリストをお迎えしてシンポジウム「地方創生に向けた地域情報の活用とは」を行いました。

午後は「越境地域とガバナンス」,「越境地域の防災減災と情報支援」,「地理学的視点から見る越境地域」,「越境地域と人材育成」,「越境地域と歴史・文化」の5つのテーマによる分科会に分かれ,26のタイトルについて活発な発表と質疑応答が行われました。

最後に,本学生協にて各分科会の総括がコーディネータより報告され,交流会では越境地域政策をめぐる各地域・各学問分野における情報交換が行われました。

今回はお忙しいところ100名を超える皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。今回のフォーラムでいただいた知見などをもとに,「越境地域政策」の確立に向けて,皆様のお力をいただければ幸いです。

柴崎亮介氏による基調講演

シンポジウムの様子

分科会1の会場

分科会2の会場

分科会3の会場

分科会4の会場

分科会5の会場

2017年12月19日

地域研究機構主催 第3回シンポジウム「自治体で活躍する愛大生」を開催しました

2017年12月16日 (土)に地域研究機構主催第3回シンポジウム「自治体で活躍する愛大生」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

基調講演には,愛知大学卒業生の國島 芳明 氏 (岐阜県高山市市長)を講師に迎えて「高山市のまちづくり~国際観光と地域人財育成~」の演題でご講演頂きました。

パネルディスカッションでは,パネリストに愛知大学卒業生の國島 芳明 氏 (高山市市長),若園 ひでこ 氏 (東郷町議会議員),原田 憲治 氏 (浜松市職員),山本 めい 氏 (豊根村職員),森本 啓吾 氏 (豊橋市職員)の5名をお迎えし,戸田センター長のコーディネートで「自治体職員に求められる人材像と教育」についてご議論いただきました。

また、シンポジウム終了後にはパネリストの皆様に加えて愛知大学卒業生の豊橋市職員の皆様にもご協力いただき、自治体職員を目指す現役生との交流会を実施しました。

土曜日の午後という時間帯にもかかわらず,多くの皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。

國島 芳明 氏 (高山市市長)の基調講演

パネルディスカッション

パネルディスカッション

交流会の様子

2017年3月27日

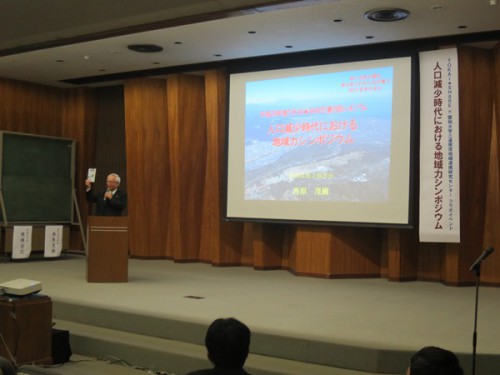

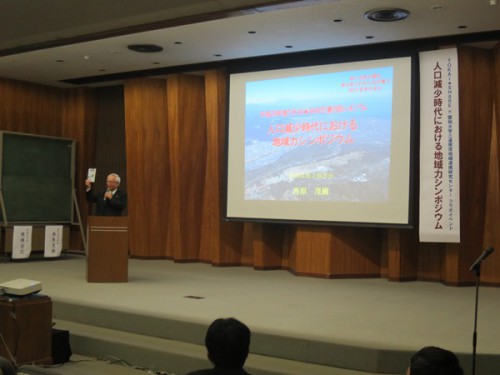

人口減少時代における地域力シンポジウムを開催しました。

2017年3月26日(日)に,TOKAI★SHAREと共催で「人口減少時代における地域力シンポジウム」を愛知大学豊橋校舎で開催いたしました。休日・年度末にもかかわらず,70名を超える方にご参加いただきました。

川上文浩市議(可児市),穂積亮次市長(新城市),西原茂樹市長(牧之原市)の3名を迎え,まずは第1部としてそれぞれの自治体で実施している若者参加の取り組みを紹介いただきました。

次の第2部では,「人口減少時代における地域力とは?」のテーマで,登壇いただいた3名の方をパネラーとして「若者が活躍し住みたくなるまちづくりとは?」,「若者の減少をくい止める政策とは?」「少子高齢化時代における若者が生活しやすい地域構造の在り方とは?」をトピックとしてディスカッションを行いました。

ディスカッションでは会場からの質問をリアルタイムで見ることができる「イマキク」システムを活用し,活発な議論や意見交換が行われました。

本シンポジウムが少しでもそれぞれの参加いただいた皆様の地域における「地域力」が高まるきっかけになれば,スタッフ一同望外の喜びです。パネリストの皆様,ご参加いただいた皆様に,厚くお礼申し上げます。

2017年1月30日

2016年度越境地域政策研究フォーラムを開催しました

2017年1月28日 (土)に,2016年度「越境地域政策研究フォーラム」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

午前は大島 伸一氏(国立長寿医療研究センター名誉総長)を迎えて記念講演「医療・福祉のまちづくり提案」、長谷川敏彦氏(未来医療研究機構代表理事)を迎えて基調講演「高齢社会の新しいまちづくりと医療・福祉のあり方」を行いました。

午後は「越境地域とガバナンス」,「越境地域と空間情報」,「越境地域と産業・経済」,「越境地域と医療・福祉」,「越境地域と歴史・文化」の5つのテーマによる分科会に分かれ,19のタイトルについて活発な発表と質疑応答が行われました。

最後に,本学生協にて各分科会の総括がコーディネータより報告され,交流会では越境地域政策をめぐる各地域・各学問分野における情報交換が行われました。

今年度も200名と多くの皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。今回のフォーラムでいただいた知見などをもとに,「越境地域政策」の確立に向けて,皆様のお力をいただければ幸いです。

記念講演の様子

基調講演の様子

- 分科会1「越境地域とガバナンス 」

分科会2「越境地域と空間情報」

分科会3「越境地域と産業・経済」

分科会4「越境地域 と医 療 ・ 福祉」

分科会5「越境地域と歴史・文化」

統括報告会・交流会

2016年10月31日

共同シンポジウム「共感が生んだローカルメディアのつながり ~3.11を契機とした県境を越えたネットワーク~」を開催しました

2016年10月29日 (土)に東三河地域研究センターとの共同シンポジウム「共感が生んだローカルメディアのつながり ~3.11を契機とした県境を越えたネットワーク~」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

パネリストに吉田圭氏(特定非営利活動法人エフエムあおぞら 理事長 (宮城県亘理町)),森憲一氏(宮城県山元町 前教育長(宮城県山元町)),森包義氏(㈱エフエム豊橋 代表取締役社長),前川緑氏(㈱エフエム豊橋 ラジオパーソナリティ),西村なぎさ氏(㈱エフエム豊橋 ラジオパーソナリティ)の5名をお迎えして、戸田センター長のコーディネートで実施しました。 シンポジウムでは,吉田氏から亘理町で震災発生後に臨時災害放送局を立ち上げた経緯と情報発信の重要性について,森憲一氏からは山元町の臨時災害放送局での情報発信活動の内容や震災時の現場の状況について,エフエム豊橋の皆様には東日本大震災を契機に始まった東北復興ツアーの開催経緯や支援活動の内容についてお話頂きました。また,ローカルメディアだからできることや今後のローカルメディアの連携などについて参加者を含めて議論が行われ多くのご示唆をいただきました。

土曜日の午後という時間帯にもかかわらず,多くの皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。

左から森包義氏,戸田センター長

左から森憲一氏,吉田圭氏,西村なぎさ氏,前川緑氏

2016年10月20日

シンポジウム「海浜・山間地域の廃校活用を考える」を開催しました

2016年10月19日 (火)にシンポジウム「海浜・山間地域の廃校活用を考える」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。 基調講演には,村上孝治氏(東栄町長)を講師に迎えて「明日の東栄町と廃校活用を考える」の演題でご講演頂きました。

パネルディスカッションでは,久保田経三氏(NPOフォーラム自治研究 主任研究員)から全国廃校活用調査の結果をご報告頂いた後,パネリストに村上孝治氏(東栄町長),粕谷政行氏(「伊良湖小」活用検討委員会委員),大脇聡氏(「のき山学校」NPOてほへ副理事長)の3名をお迎えし,「廃校活用の地域合意をどう形成するか?」のタイトルで議論やご示唆をいただきました。

平日の午後という時間帯にもかかわらず,多くの皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。

村上氏による基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

2016年10月9日

シンポジウム「人口減少時代の名古屋大都市圏を考える」を開催しました(名古屋地理学会と共催)

10/8(土)に,名古屋地理学会と共催でシンポジウム「人口減少時代の名古屋大都市圏を考える」を愛知大学名古屋校舎にて開催しました。研究者や教員,学生を含めて,50名を超える参加がありました。

発表者およびタイトルは以下の通りです。

人口構造からみた名古屋圏の課題と展望(駒木伸比古:愛知大学准教授)

名古屋圏の交通の現状とコンパクト化に向けた課題(田中健作:豊田工業高等専門学校講師)

名古屋大都市圏の商業のコンパクト化と消費活性化に向けた課題(近藤暁夫:愛知大学准教授)

名古屋大都市圏における都心と周辺都市の住まい方とその課題(久保倫子:岐阜大学助教)

名古屋圏における都市-農村交流の可能性(林琢也:岐阜大学准教授)

名古屋圏のグローバル人材の流入と定着プロセス(阿部亮吾:愛知教育大学准教授)

まとめ―名古屋大都市圏のコンパクト化に向けた課題と展望(阿部亮吾:愛知教育大学准教授)

また,林上教授(中部大学教授・名古屋地理学会会長)より,それぞれの発表内容に対して詳細なコメントをいただくとともに,若手研究者に対するエールもいただきました。質疑応答の時間でも,名古屋圏だけでなく,人口減少社会をどのようにとらえるか,などについて活発な意見交換がありました。

参加いただいた皆様,そして共催をいただいた名古屋地理学会の皆様に,お礼申し上げます。

2016年6月30日

三遠南信地域政策講演会-首長が語る地域経営-を開催しました

2016年6月29日 (水)に,三遠南信地域政策講演会-首長が語る地域経営-を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

穂積亮次新城市長を講師に迎えて「人口減少と地方創生~自治する日本-地域起点の民主主義~」の演題でご講演頂きました。 講演では,現在日本全体で取り組まれている地方創生への問題意識とその中で新城市が目指す地域像について,新城市の取組みである若者議会が発足した経緯を踏まえて自分の考えを持ち発言することの重要性について,時代に即した自治制度の必要性についてお話し頂きました。質疑応答では,3名の学生の質問に丁寧にご回答頂きました。

平日の夕方という時間帯にもかかわらず,170名を超える皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。

戸田センター長の挨拶

講演会の様子

講演会の様子

会場全体の様子

学生からの質疑

学生からの質疑

学生からの質疑

学生からの質疑に答える穂積市長

新井野地域政策学部長の挨拶

2016年2月28日

2015年度越境地域政策研究フォーラムを開催しました

2016年2月27日 (土)に,2015年度「越境地域政策研究フォーラム」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

午前は鈴木康友氏(浜松市長)を迎えて「浜松市の地方創生と三遠南信地域」のタイトルで基調講演をいただくとともに,地域間交流研究シンポジウム「大学と地方創生」を行いました。

午後は「越境地域とガバナンス」,「越境地域と空間情報」,「越境地域と経済」,「越境地域と人財育成」,「越境地域と歴史・文化」の5つのテーマによる分科会に分かれ,20のタイトルについて活発な発表と質疑応答が行われました。

最後に,本学生協にて各分科会の総括がコーディネータより報告され,交流会では越境地域政策をめぐる各地域・各学問分野における情報交換が行われました。

今年度も多くの皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。今回のフォーラムでいただいた知見などをもとに,「越境地域政策」の確立に向けて,皆様のお力をいただければ幸いです。

基調講演の様子

シンポジウムの様子

分科会1「越境地域とガバナンス」の様子

分科会2「越境地域と空間情報」の様子

分科会3「越境地域と経済」の様子

分科会4「越境地域と人財育成」の様子

分科会5「越境地域と歴史・文化」の様子

統括報告会・交流会