2015年11月26日

研究会「Risk assessment of industrial geographical network in the scenario of seismic disaster: A case study of Toyota in Japan」を開催しました

カテゴリー:研究会

2015年11月25日に研究会を愛知大学豊橋校舎三遠南信地域連携研究センターにて開催しました。

研究会では,「Risk assessment of industrial geographical network in the scenario of seismic disaster: A case study of Toyota in Japan」のタイトルで,李衛江先生(上海師範大学)、蒋湧先生(愛知大学)よりご発表をいただきました。

2015年11月1日

研究会「中国の地級市の越境的経済連携について」を開催しました

カテゴリー:研究会

2015年10月31日に研究会を愛知大学豊橋校舎三遠南信地域連携研究センターにて開催しました。

研究会では,「中国の地級市の越境的経済連携について」のタイトルで,暁敏先生(中国内蒙古大学)よりご発表をいただきました。

研究会の様子

2015年9月7日

「GIS応用と地域経済産業に関する日中共同研究センター」の研究会を開催しました

カテゴリー:研究会

2015年8月30日(日)、内蒙古大学経済管理学院と愛知大学三遠南信地域連携研究センターの共同研究センターである「GIS応用と地域経済産業に関する日中共同研究センター」の主催で、学術研究報告会を開催しました。

椙山女学園大学の紀和増民教授は、「新興発展途上国の大都市周辺地区における農民の市民化について」のタイトルで、中国、東南アジア及びインドの大都市周辺地区を対象に、都市の発展と農民の市民化過程を焦点にあて、10年以上にわたる現地調査の結果を紹介しました。また、内蒙古大学の客員教授であり、愛知大学三遠南信地域連携研究センターの蒋湧教授は、「産業災害リスク評価に関する空間解析」をテーマに、日本における東南海大地震と中部自動車産業の自動車サプライチェーンを対象に、GISを用いた産業災害リスクの分析手法を紹介しました。

内蒙古大学経済管理学院院長の杜風蓮教授が司会を務め、日曜日にもかかわらず会場は満員で、教員と大学院生を中心に多くの方々にご参加頂きました。研究会は2時間を予定しておりましたが、多くの質問や議論が交わされ、時間を延長して交流を深めました。

2015年2月17日

シンポジウム「人をコンテンツにする創造的な地域づくり」を開催しました

カテゴリー:シンポジウム

2015年2月16日 (月)に,シンポジウム「人をコンテンツにする創造的な地域づくり」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

基調講演には大南信也氏(NPO法人グリーンバレー・理事長)を迎えて「人をコンテンツにする創造的な地域づくり~徳島県神山町の地域づくりの取り組み~」のタイトルでご発表をいただき,“創造的過疎”の考え方や事例,プロセスについて教えていただきました。

パネルディスカッションでは,松島貞治氏(長野県泰阜村・村長),原和男氏(和歌山県那智勝浦町色川地域振興推進委員会・会長),石國佳壽子氏(島根県邑南町地域おこし協力隊・アグリ女子)の3名をお迎えし,「外部人材の活用と創造的地域づくりの可能性」のタイトルで議論やご示唆をいただきました。

今回は平日の午後という時間帯にもかかわらず,100名を超える皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。今回のシンポジウムでいただいた知見などをもとに,「越境地域における人材をコンテンツにする創造的地域づくり」に向けて邁進してまいりますので,皆様のお力をいただければ幸いです。

事前打ち合わせでの一コマ

大南氏による基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

2015年2月5日

2014年度越境地域政策研究フォーラムを開催しました

カテゴリー:シンポジウム

2015年1月31日 (土)に,2014年度「越境地域政策研究フォーラム」を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。

午前は松谷明彦先生(政策研究大学院大学・名誉教授)を迎えて「人口減少と越境地域形成」のタイトルで基調講演をいただくとともに,本センターの研究助成「地域間交流研究」に採択された地域の方を交えたパネルディスカッション「越境地域から広域ブロックへ」を行いました。

午後は「越境地域とガバナンス」,「越境地域とリスク管理」,「越境地域と生活・環境」,「越境地域と経済」,「越境地域と歴史・文化」の5つのテーマによる分科会に分かれ,25のタイトルについて活発な発表と質疑応答が行われました。

最後に,本学生協にて各分科会の総括がコーディネータより報告され,交流会では越境地域政策をめぐる各地域・各学問分野における情報交換が行われました。

今回はお忙しいところ100名を超える皆様にご参加いただきました。スタッフ一同,改めてお礼申し上げます。今回のフォーラムでいただいた知見などをもとに,「越境地域政策」の確立に向けて,皆様のお力をいただければ幸いです。

- 松谷先生による基調講演

- パネルディスカッション

- 分科会の様子(分科会3)

- 統括報告会・交流会

2015年1月19日

第10回コア研究会を開催しました

カテゴリー:研究会

2015年1月13日 (火)に,第10回コア研究会を愛知大学名古屋校舎にて開催しました。今回は公開講演会として,名古屋市住宅都市局長の黒田昌義氏に「リニア中央新幹線開設に伴う名古屋駅周辺地域整備~中部圏の視点から~」の演題で,現在進みつつある名古屋駅の集中的整備と愛知大学のある「ささしまライブ24」,今後の中部圏広域連携について講演いただきました。

当日は会場が狭く皆様にはご迷惑をおかけしましたが, 200名以上の参加をいただき,質疑においても学生や研究者,行政関係者,住民など様々な立場からのコメントや質問が行われました。

2014年12月4日

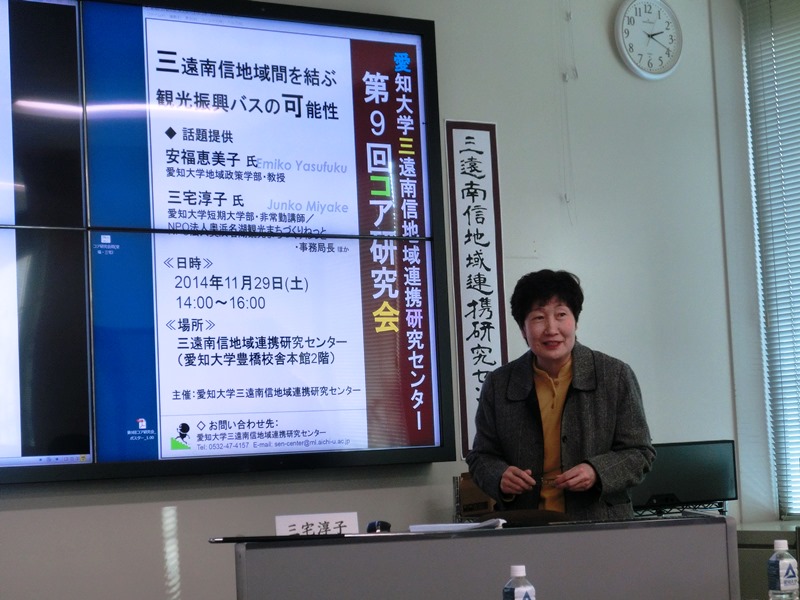

第9回コア研究会を開催しました

カテゴリー:研究会

2014年11月29日に,第9回コア研究会を愛知大学豊橋校舎にて開催しました。研究会では,「三遠南信地域間を結ぶ観光振興バスの可能性」のタイトルで,安福恵美子先生(愛知大学)と三宅淳子先生(愛知大学短期大学部/NPO法人奥浜名湖観光まちづくりねっとほか)よりお話をいただきました。

ディスカッションでは,地域振興のための観光形態,地域振興を目的とするバス運行の現状,三遠南信地域における観光振興の現状,三遠南信地域観光振興バス運行に向けた事業案,三遠南信地域観光振興バス運行の課題などについて意見交換が行われました。

- 安福先生

- 三宅先生

2014年10月7日

第8回コア研究会(経済地理学会中部支部10月例会)を開催しました

カテゴリー:研究会

2014年10月4日に、第8回コア研究会を開催しました。

今回は経済地理学会10月例会を兼ねており(主催:経済地理学会,共催:本センター),学内・学外から29名の参加がありました。

研究会では,藤田佳久愛知大学名誉教授から「『三遠南信地域』づくりと歴史的地域」,小川勇樹愛知大学三遠南信地域連携研究センター助教から「県境自治体の越境連携」の発表がありました。

藤田名誉教授からは地理的・歴史的な視点からの三遠南信の地域概要や三遠南信地域をめぐる活動の経緯を発表いただきました。小川助教からは,県境自治体に対して行ったアンケートをもとに,県境を越えた事業の実態や期待される事業,効果などについて報告をいただきました。

ディスカッションでは,三遠南信地域の地域的特徴や越境に関する定義や現状,事業による越境が意味する違いなどについて意見交換が行われました。 また,研究会を前後して,午前中は愛知大学周辺,午後は豊橋市中心市街地においてミニ巡検が行われ,豊橋をアカデミックにも堪能いただきました。

- 新豊橋駅前にて集合・説明を聴く

- 東亜同文書院大学記念センターにて藤田名誉教授による解説を聴く

- 藤田名誉教授による発表の様子

- 小川助教による発表後,質疑応答の様子

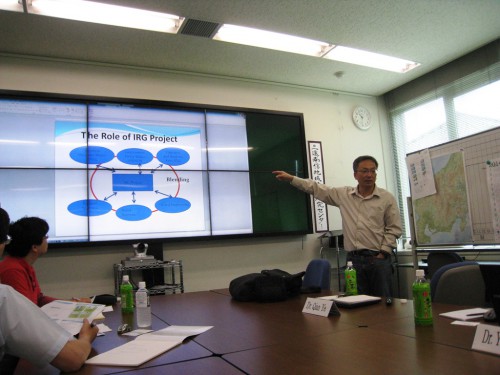

2014年6月20日

第7回コア研究会を開催しました

カテゴリー:研究会

2014年6月14日に、第7回コア研究会を開催しました。

「企業の環境・災害リスク評価」の側面から災害リスク評価の指標体系と

GISを用いた気象変動、自然災害と企業経営に関する空間分析の手法について、

ワークショップ形式で議論や意見交換を行いました。

- 会場の様子

- Dr. Qian Yeによる発表

2014年3月18日

第6回コア研究会を開催しました

カテゴリー:研究会

2014年3月18日に、第6回コア研究会を開催しました。

今回のコア研究会では、講師に上越市創造行政研究所主任研究員の内海 巌氏を招き、「自治体シンクタンクに期待される役割と課題」というテーマでご講演頂きました。

講師の内海 巌氏

会場の様子