現代中国学部の1年生は、来年3月より行われる現地プログラムに向けて、秋学期の今の時期、手続き面でも学習面でも少しずつ準備が始まっています。

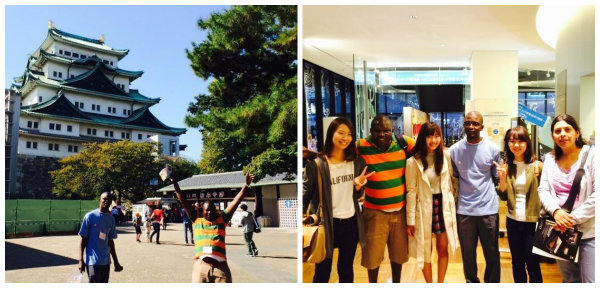

さくら21プロジェクトでも、現地プログラムに参加する学生が、現地の方々と交流する機会を十分に活かして日本について話したり紹介したりできるようさまざまな取り組みを行っていますが、その一つとして「日本発信レポート」があります。留学中に現地で行った日本文化の紹介や、日本についての気づき、交流活動についてレポートする、というもので、留学中の体験を記録し、目に見える形で残そう、という趣旨で行っています。

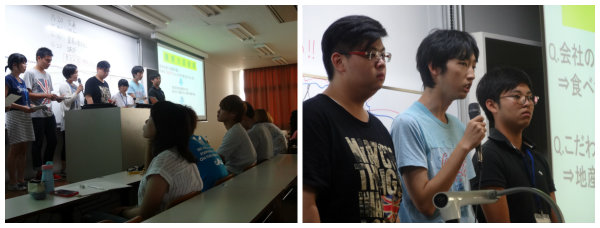

現地で実際に「日本発信レポート」を行う前に、ウォーミングアップとして、秋学期の「基礎演習」で、「日本で見つけた中国をレポートする」という課題に取り組みました。その名も「日本で見つけチャイナ」です。

「日本で見つけチャイナ」ワークシート

昨今、日本に在住する中国人や中国からの観光客も多い中、学生たちは、日本でどのような「中国」に気が付いたのでしょうか。以下にレポートをいくつか紹介します。

街中で見つけた中国語

私が日本で見つけた中国は、街にいる中国人の方々である。愛知大学で中国語を学んだことで、最近名古屋の街中にいる中国人の方が、何を言っているのかまではわからないが、中国語を話している中国人の方なんだな、とはわかるようになってきた。栄にあるディスカウントストアへ行くと日本の人よりも中国の人の方が多いのではないかというほど中国人がいる。そのため、中国語の店内放送もしていてとてもびっくりした。今後は内容まで理解できるようになりたいと思う。

自動車学校での中国人対応について

私が通っている自動車学校は、中国人に対する対応がとても充実しています。事務所には中国人の方が必ず1人は働いていらっしゃって、中国人の生徒さんに対応されています。また受付の他の日本人の方も中国語が少し話せるようなので、中国の生徒さんにとってはとても快適な学校であると思います。また、中国語版の教科書や中国人教室といった教室もあります。日本の交通ルールや法律を理解するために、少しでも講習を受けやすくすることは、中国の方が日本に住みやすく、正しいルールで生活することができるため、大切なことだと感じました。

大量買い

私は地元である三重県四日市市でガソリンスタンドのアルバイトをしています。ここのガソリンスタンドにはよく中国人のお客様が道を尋ねて来られたり、日曜日に必ず自転車に家電製品を載せて複数のグループがスタンドの前を通って行きます。私はなぜ毎週家電製品を運んでいるのか気になり彼らに聞いてみました。すると近くの電器店で週末になると価格が安くなるから集団で買っていると言っていました。テレビのニュースでしか見かけることのなかった中国人の大量買いがこんなにも身近にあったのかと驚きました。

中華料理屋で見つけたさらなる中国

たまたま部活の後に食べに行った中華料理屋の店員さんがみな中国の人で、オーダーや接客でたまに日本語を使うものの、ほとんど中国語を話されていて、日本語の話せない中国の方も気軽に働くことのできる環境が作られていてとても良いと思った。

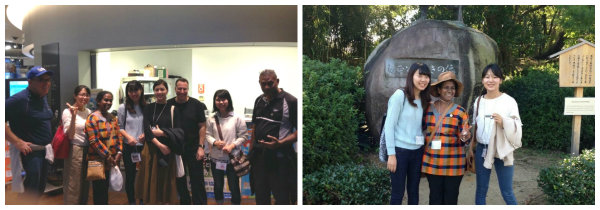

動物園で見つけチャイナ

私はサークル活動で中国人留学生の人たちと東山動物園に行く機会がありました。動物の中国語名など全く知らなかったので話ができるかどうか少し不安でした。しかし、それぞれの動物のオリや柵には看板があって、日本語で動物の名前と説明が書いてあり、さらに中国語など他4か国語で動物名が書いてありました。おかげで読み方を聞いたり動物関連の話題で話すことができてとても充実した時間を過ごすことができました。

愛大の1年生が書いた「見つけチャイナ」はいかがでしたか。

私たちが住んでいる地域で、言語表示や店内アナウンスなど様々な「中国」を見つけることができたようです。今度は、来春出発する現地プログラム(中国/台湾/マレーシア)で「日本」を見つけることができるでしょうか。現地からの日本発信レポートもどうぞお楽しみに!