現代中国学部のさくら21科目「相互交流入門Ⅱ」では、台湾の致理科技大学の学生と合同調査を通じた交流活動を実施しています。9月からオンラインで活動を開始し、最終段階として、2月中旬に台湾におけるフィールドワークと成果報告会を行いました。

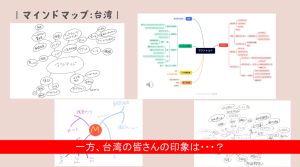

今年度の調査テーマは、「UD(ユニバーサルデザイン)」「教育」「観光」で、両校の学生計20名が3グループに分かれて現地でインタビュー等を行い、その成果を発表しました。

食べ歩きの調査中! 初めての客家擂茶(はっかれいちゃ)体験

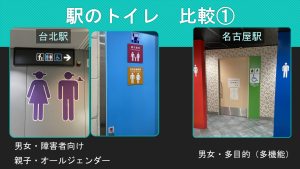

「ユニバーサルデザイン」チーム

2月17日(月)調査概要説明

調査目的は、日本との比較を交えながら「台湾の多様性」について理解を深めること。調査最終日には、「シャイな自分を変えて、素の自分をさらけ出して仲良くなる!!!!」ことを決意。

2月18日・19日(火・水)合同調査

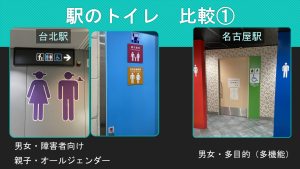

台北市内の公共施設を見て回りました、また、台湾に住む日本人と日本に住んでいた台湾人のそれぞれの視点から見たUDについて、お話を伺いました。

2月20日(木)成果報告会

あらかじめ日本で撮った写真と台湾で撮った写真を並べ、駅や市役所などにおけるUDの相違を考察しました。インタビューも考察に加えました。

〔参加者から〕

●同じ趣味の話題で盛り上がったり、台湾のローカルなご飯に連れて行ってもらったりしながら、仲を深められたことが大きな収穫です。さらに相手の日本語力に刺激を受け、自分も中国語の勉強を頑張りたいと思える良い機会となりました。この縁を大切にして、以降も交流を続けていきたいです。(3年・A)

●自身の異文化理解力を大きく深めることができたと感じています。比較調査はもちろん、交流活動を通じて、当たり前だと思っていたことが、必ずしもそうではないと気づく機会が多く、今後はより多角的な視点で物事を考える力を伸ばしていきたいと感じました。また、「やさしい日本語」を考え、実践する中で非常に勉強になりました。(3年・S)

「教育」チーム

致理科技大学の学生がアポを取ってくれ、中学校を見学。入口では、生徒がデザインしたマスコットキャラ「星星熊」ちゃんがお出迎え。

2月17日(月)国立台湾大学訪問

大学院生の方々に、難関を突破した大学受験の頃をふり返っていただき、お話を伺いました。

2月18日・19日(火・水)台湾師範大学訪問

将来、教員を志望する学生さんに、学校や教育についてインタビューしました。

皆さま、ご協力ありがとうございました。

2月20日(木)成果報告会

中国語インタビューをまとめが大変でしたが、合間のご飯や雑談で仲良くなりました。

〔参加者から〕

●中国語が聞き取れず初日から心が折れそうになりましたが、切り替えてグループ活動に取り組めたこと、そして何より致理科技大学の学生と楽しく交流できたことが僕にとって一番の収穫です。この経験からまた新しい目標を立てて沢山挑戦し、自分自身もっと成長していきたいと思います。(2年・R)

●致理大の子達の多方面からのサポートがあり、楽しく過ごすことができました。また、引率の先生も困っている時に沢山の手助けや相談に乗って下さりました。致理大の子達の日本語がとても上手で日本語でのコミュニケーションがメインだったので語学に不安がある人でも参加できると思います!(2年・N)

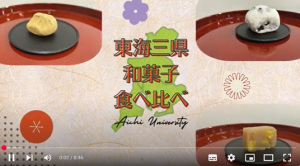

「観光」チーム

2月16日(日)

愛大生だけで「定番スポット」を回ってみました。

2月17日(月)顔合わせ会・合同調査

実際に会って話すと、どんどん新しい提案が出てきます。調査プランをブラッシュアップし、早速午後から台北市内のおすすめスポットへ。

2月18日(火)淡水・士林 合同調査

観光に来ている方に街頭インタビューをしました。夜市でのエビ釣りや食べ歩きももちろん調査の一環です。

2月19日(水)発表準備

今回の最終成果物であるガイドブックの作成にかかりました。コンセプトは、定番スポット+地元の学生おすすめのお店。ターゲットは、台湾を訪れる後輩たちです。

2月20日(木)成果報告会

ガイドブックをお披露目しました。予想以上に評判がよく、達成感も高まりました。

ガイドブックは下記からダウンロードできます。 「台北市ガイドブック ~台北市 三天両夜~」

〔参加者から〕

●今回初めて台湾へ渡航しました。思ったより伝えたいことを伝えるのが難しく、交流できるのか不安でした。しかし、実際現地へ渡航すると台湾の学生がすごく暖かく迎えてくれました。今度は外国から人を迎え、今回の台湾の学生のような歓迎ができたらいいなと思いました。(2年・RY)

●こんな経験は大学生の今でしか出来ないですし、現地の学生との交流は物凄く良き思い出となりました。台湾に元々興味がある人はもちろんのこと、まだあまり台湾について詳しくない人にもこれを機に、更に自分の視野と知見を広めていくのは如何でしょうか。(2年・H)

●感じたことは、やはり現地の人達とコミュニケーションを円滑に図ることは難しいということ、そして台湾の人々がみんな優しくて心が暖まったことです。致理大生みんなの助けがあって、一つの作品を作ることが出来、そして僕たちの仲もすごく深まったと感じています。私はこれが大学最後の授業でしたが、最後に掛け替えのない思い出になりました!(4年・T)

●今まで挑戦した事のなかった様々なことに取り組み、また台湾の学生と交流する事によって自分の新たな側面に気づく事ができた様に思います。ガイドブック作成は、自分が人の役に立てるんだなと強くやりがいを感じた瞬間でした。振り返れば大学時代の中でも最も印象的な8日間だった様に思います。(4年・S)

成果報告会で使用したPPT動画はコチラ

・【台湾交流プログラム】「ユニバーサルデザイン」チーム

・【台湾交流プログラム】「教育」チーム

・【台湾交流プログラム】「観光」チーム ガイドブックメイキング

音声は入っていませんが、画面だけでもわかるように作ってありますので、お楽しみいただければ幸いです。

裏通りに美味しいものあり 台湾交流参加者募集中!