2015/03/31

「第32回全日本中国語スピーチコンテスト愛知県大会」にて入賞をした学生が報奨旅行に参加しました!

昨年2014年10月25日に開催された「第32回全日本中国語スピーチコンテスト愛知県大会(主催:特定非営利活動法人 愛知県日本中国友好協会/江蘇省人民対外友好協会)」でて2位入賞をした現代中国学部の大竹真璃奈さんが、報奨旅行で中国・南京の東南大学外国語学院を訪問しました。

(※1位入賞をした現代中国学部の堀井さんは、「現地プログラム(中国)」と報奨旅行の期間が重なったため、参加を辞退)

(第32回全日本中国語スピーチコンテスト愛知県大会の様子はこちらからご覧ください)

その時の様子が東南大学外国語学院のホームページに掲載されました。以下からご覧ください。

(訳文)

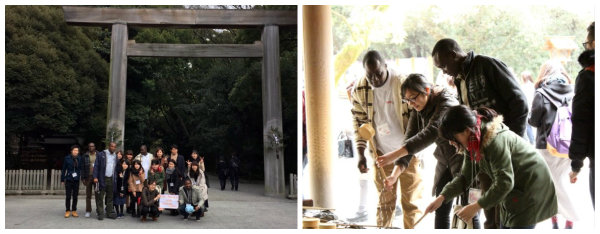

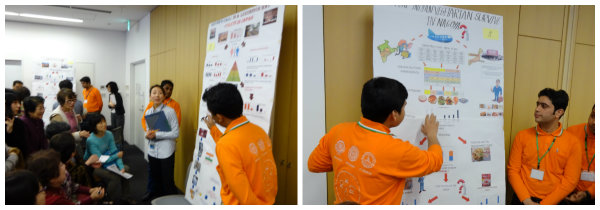

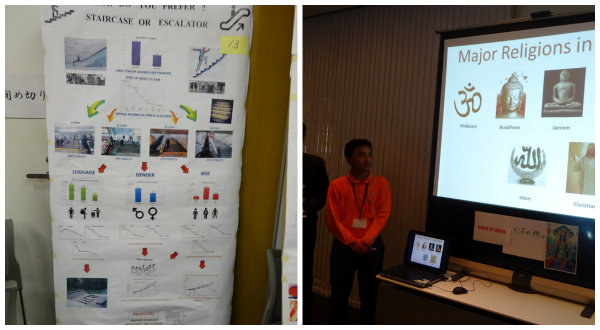

2015年3月12日、愛知県日中友好協会事務局長の佐藤豊氏を団長とする第5回愛知県中国語スピーチコンテスト入賞者代表団の6名が東南大学を訪問し、日本語学科の学生と友好的な交流を図りました。

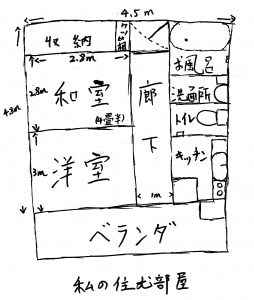

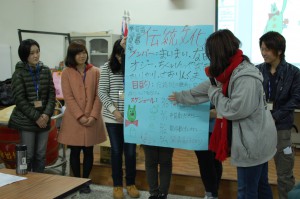

午後3時、代表団は東南大学九龍湖地区に到着し、日本語学部の教員・学生らの熱い歓迎をもって迎えられました。和室では、代表団と同じ学年の大学2年生11名が仲良く交流を行いました。スピーチコンテスト入賞者の代表 永野正男氏の感動的なスピーチは、その場にいた教員・学生の心を動かしました。その後、代表団団長の佐藤豊氏は日本語学科の教員・学生に日本のすばらしい漫談を披露し、日本の伝統的な着物に身を包んだ佐藤氏の落語に観客は大きな拍手を送りました。

交流会後、日本語学部の学生の付添いのもとで図書館・校舎などを見学し、中国の大学の文化や雰囲気を体感しました。このような活動は、愛知県の若者や県民に江蘇省と中国を知ってもらうことへの大きな効果があるでしょう。